空间配置器

在C++中所有STL容器的空间分配其实都是使用的 std::allocator,它是可以感知类型的空间分配器,并将空间的申请与对象的构建分离开来。其实单个对象使用new的时候,空间的申请与对象的构造好像是没有连在一起的,也是分开的(可以回顾new表达式的工作步骤),另外对于容器vector而言,其有个函数叫做reserve函数,先申请空间,然后在在该空间上构建对象。

那么为什么要将空间的申请与对象的构建分开呢?

因为STL中的容器的申请都是批量的,那么对于批量元素而言,肯定不是申请一个空间,然后在该空间构建对象,然后再申请一个空间,接着再构建对象,那么空间的申请就非常频繁,就有可能出现内存碎片问题以及效率问题。

将内存的申请与对象的构建分开的例子,比如:自己实现一个 自定义Vector

参考资料

类模板声明

#include <memory>

template <class T>

struct allocator;

template <>

struct allocator<void>;四个函数

// 空间的申请,申请的是原始的,未初始化的空间

pointer allocate(size_type n, const void *hint = 0);

T *allocate(std::size_t n, const void *hint);

T *allocate(std::size_t n);

// 空间的释放

void deallocate(T *p, std::size_t n);

// 对象的构建,在指定的未初始化的空间上构建对象,使用的是定位new表达式

void construct(pointer p, const_reference val);

// 对象的销毁

void destroy(pointer p);动手实现

template <typename T>

class Allocator {

public:

// 负责申请内存

T* allocate(int size) {

// return (T*)malloc(sizeof(T) * size);

return (T*)operator new(sizeof(T) * size);

}

// 负责释放内存

void deallocate(void* p) {

if (p == nullptr) {

return;

}

// free(p);

operator delete(p);

p = nullptr;

}

// 负责构造对象

template <typename U>

void construct(T* p, U&& value) {

new (p) T(std::forward<U>(value)); // 定位 new

}

// 负责析构对象

void destory(T* p) {

p->~T();

}

};申请释放空间

- 申请空间的函数——allocate,负责分配未初始化的存储空间。

- 释放空间的函数——deallocate,负责回收不在使用的存储空间。

在施磊老师的课程夯实基础类模板部分中是使用 malloc/free 实现的,在我实现的过程中测试 operator new()/operator delete() 函数也可以正常运作,具体待后续深入。

参考资料 cppreference-分配器 (Allocator)

构造析构对象

- 构造对象的函数——construct,负责在分配的存储中构造对象。

- 析构对象的函数——destroy,负责析构储存于已分配存储中的对象。

构造对象时可能要牵扯到对象的优化问题,比如有时我们需要接收一个左值引用(调用拷贝构造函数);有时我们需要接收一个右值引用(调用移动构造函数)。因此,实现时可以使用 万能引用 + 完美转发 来满足不同的要求。

析构对象时,直接调用该类的析构函数即可。

空间配置器的原理(重难点)

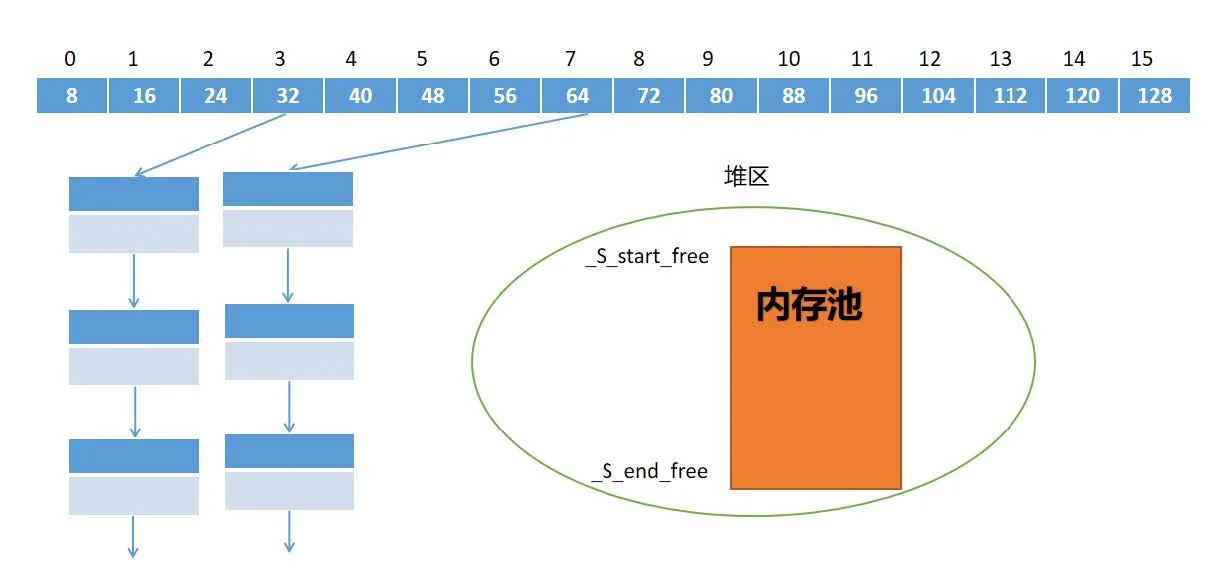

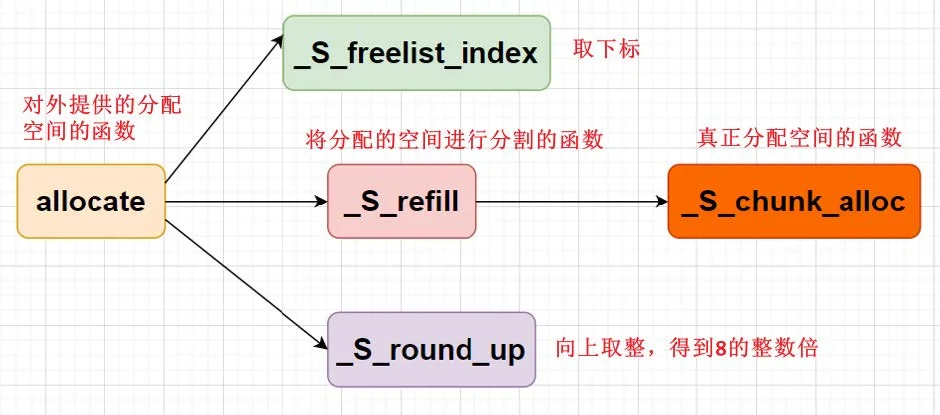

查看源码,我们知道空间配置器会分为两级,即:两级空间配置器,第一级空间配置器使用类模板malloc_alloc_template ,其底层使用的是malloc/free进行空间的申请与释放,二级空间配置器使用类模板,default_alloc_template,其底层根据申请空间大小又分为两个分支,第一分支是当申请的空间大于128字节的时候,还是走malloc_alloc_template ,当申请的空间小于128字节的使用,使用内存池+16个自由链表的结构进行。也就是由一个16维的数组组成,每一维会按照8的整数倍申请空间,比如:下标为3,也就是会按照32字节为基本单位申请空间,每次申请空间的大小都是32字节,而且每次申请的时候一次申请很大一片空间,然后按照32字节为一个等分,分成多个等分,然后挂接在下标为3的下面,形成链表形式,这样以后需要32字节的时候,直接在下标为3的下面取出一个节点,就是32字节即可。其他下标的处理方式完全一致。

为什么要分成两部分呢?

- 向系统堆要求空间

- 考虑多续状态(multi-threads)

- 考虑内存不足时的应变措施

- 考虑过多小块内存造成的内存碎片(重点)

内存碎片

- 内部碎片:页式管理、段式管理、段页式管理(局部性原理),无法避免,但是通过算法可以优化。

- 外部碎片:申请堆内存之间的片段空隙,这个是可以合理使用的。

分成两部分的总结

- 一级空间配置器:使用malloc/free系统调用,缺点:频繁的用户态到内核态的切换,开销大(brk,mmap)

- 二级空间配置器:内存池+16个自由链表,优点:以空间换时间,缺点:内存占用比较大,如果内存有限,内存不可控,这也是早期STL提出时候不被重用的原因,那时间内存较小。

源码解析

以《STL源码剖析》这本书的例子进行研究,先申请32字节空间(此时内存充足),然后申请64字节空间(此时内存充足),接着申请96字节空间(此时内存充足),最后申请72字节(假设此时内存池耗尽、堆空间没有大于72字节的连续空间),按照这个思路去解读源码。搞清楚这几个函数的含义、字节、调用关系。

释放内存的deallocate

对应一级空间配置器,直接使用free将内存回收到堆空间。

对应二级空间配置器,直接将用完后的空间链回到相应的链表下面,使用头插法进行连接。

定位new表达式

定位new表达式接受指向未构造内存的指针,并在该空间中初始化一个对象或者数组。不分配内存,它只在特定的,预分配的内存地址构造一个对象。

template <class _T1, class _T2>

inline void construct(_T1 *__p, const _T2 &__value) {

_Construct(__p, __value);

}

template <class _T1, class _T2>

inline void _Construct(_T1 *__p, const _T2 &__value) {

new ((void *)__p) _T1(__value);

// 定位new表达式,在执行空间__p上构建对象,例如

// int a = 10;

// new (&a) int(5);

}

template <class _Tp>

inline void destroy(_Tp *__pointer) {

_Destroy(__pointer);

}

template <class _Tp>

inline void _Destroy(_Tp *__pointer) {

__pointer->~_Tp();

}