红黑树(RB Tree)

注意:本小节内容作为选学内容,不强制要求掌握。很多人都说红黑树难,其实就那几条规则,跟着我推一遍其实还是很简单的,当然前提是一定要把前面的平衡二叉树搞明白。

前面我们讲解了二叉平衡树,通过在插入结点时维护树的平衡,这样就不会出现极端情况使得整棵树的查找效率急剧降低了。但是这样是否开销太大了一点,因为一旦平衡因子的绝对值超过1那么就失衡,这样每插入一个结点,就有很大的概率会导致失衡,我们能否不这么严格,但同时也要在一定程度上保证平衡呢?这就要提到红黑树了。

在线动画网站:https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RedBlack.html

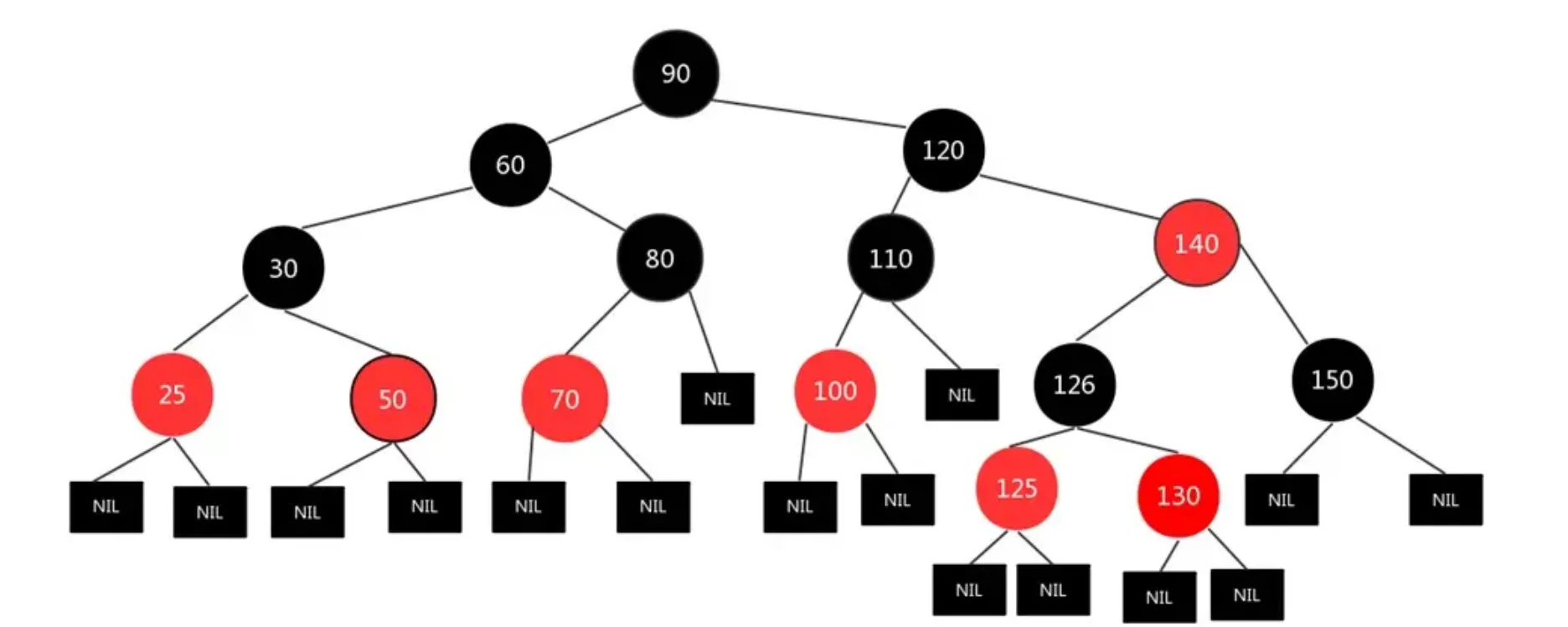

红黑树也是二叉查找树的一种,它大概长这样,可以看到结点有红有黑:

它并不像平衡二叉树那样严格要求高度差不能超过1,而是只需要满足五个规则即可,它的规则如下:

- 规则1:每个结点可以是黑色或是红色。

- 规则2:根结点一定是黑色。

- 规则3:红色结点的父结点和子结点不能为红色,也就是说不能有两个连续的红色。

- 规则4:所有的空结点都是黑色(空结点视为NIL,红黑树中是将空节点视为叶子结点)

- 规则5:每个结点到空节点(NIL)路径上出现的黑色结点的个数都相等。

它相比平衡二叉树,通过不严格平衡和改变颜色,就能在一定程度上减少旋转次数,这样的话对于整体性能是有一定提升的,只不过我们在插入结点时,就有点麻烦了,我们需要同时考虑变色和旋转这两个操作了,但是会比平衡二叉树更简单。

那么什么时候需要变色,什么时候需要旋转呢?我们通过一个简单例子来看看:

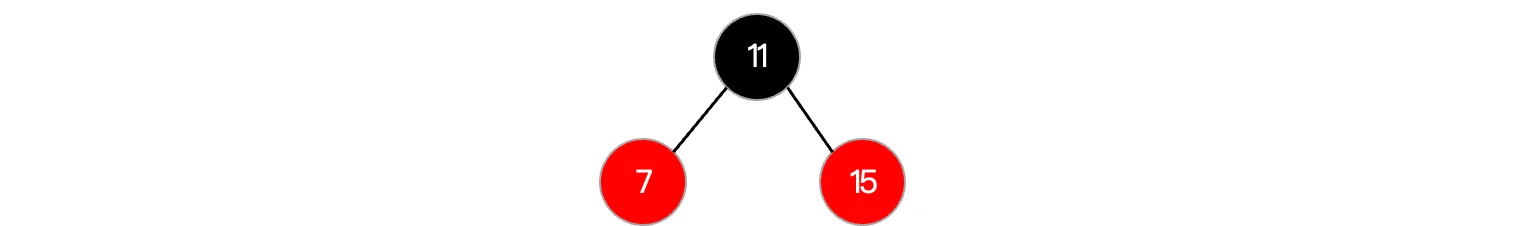

首先这棵红黑树只有一个根结点,因为根结点必须是黑色,所以说直接变成黑色。现在我们要插入一个新的结点了,所有新插入的结点,默认情况下都是红色:

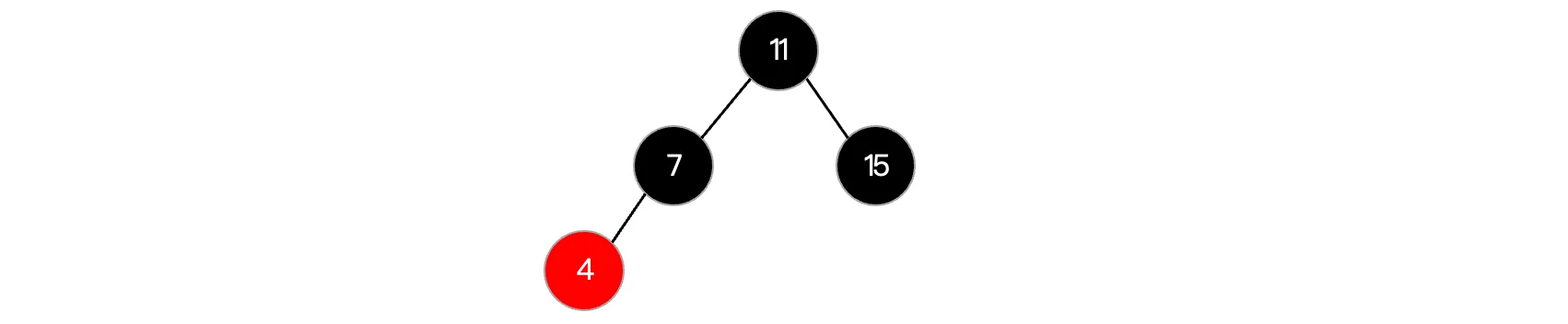

所以新来的结点7根据规则就直接放到11的左边就行了,然后注意7的左右两边都是NULL,那么默认都是黑色,这里就不画出来了。同样的,我们往右边也来一个:

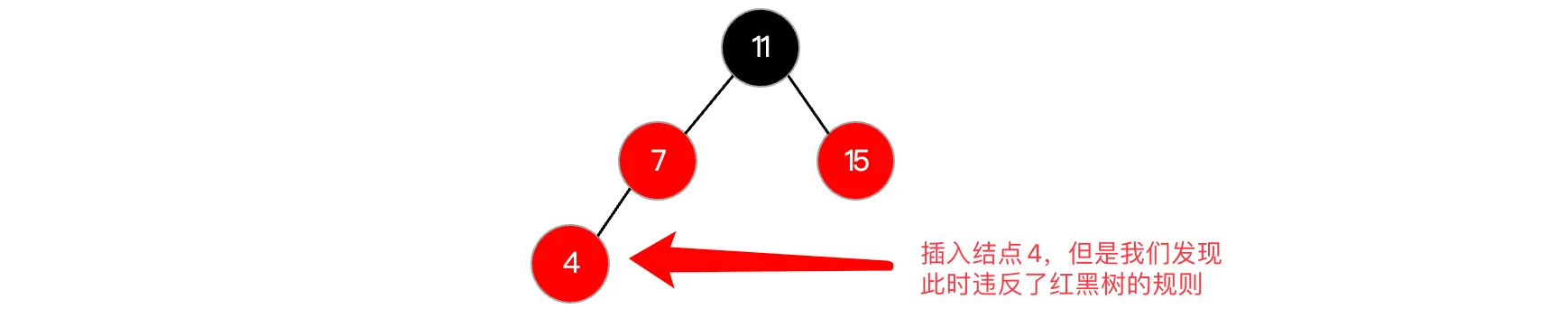

现在我们继续插入一个结点:

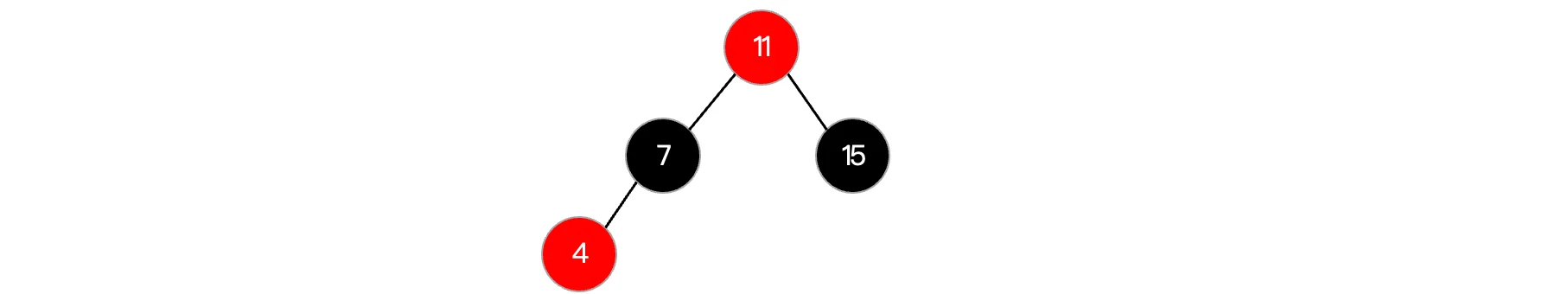

插入结点4之后,此时违反了红黑树的规则3,因为红色结点的父结点和子结点不能为红色,此时为了保持以红黑树的性质,我们就需要进行颜色变换才可以,那么怎么进行颜色变换呢?我们只需要直接将父结点和其兄弟结点同时修改为黑色(为啥兄弟结点也需要变成黑色?因为要满足性质5)然后将爷爷结点改成红色即可:

当然这里还需注意一下,因为爷爷结点正常情况会变成红色,相当于新来了个红色的,这时还得继续往上看有没有破坏红黑树的规则才可以,直到没有为止,比如这里就破坏了性质一,爷爷结点现在是根结点(不是根结点就不需要管了),必须是黑色,所以说还要给它改成黑色才算结束:

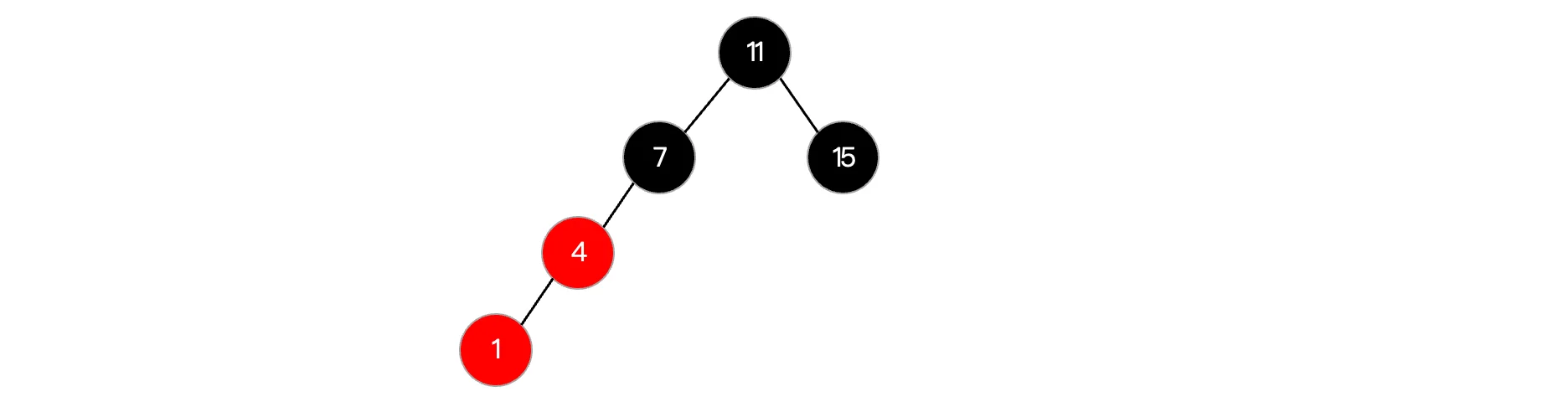

接着我们继续插入结点:

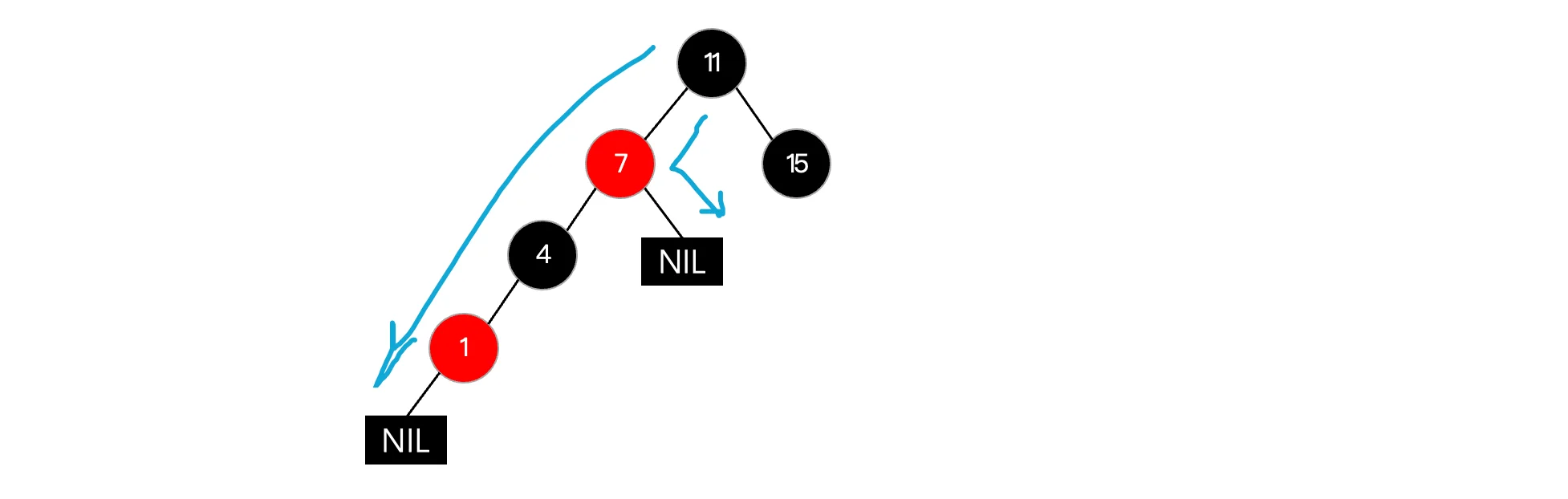

此时又来了一个插在4左边的结点,同样是连续红色,我们需要进行变色才可以讲解问题,但是我们发现,如果变色的话,那么从11开始到所有NIL结点经历的黑色结点数量就不对了:

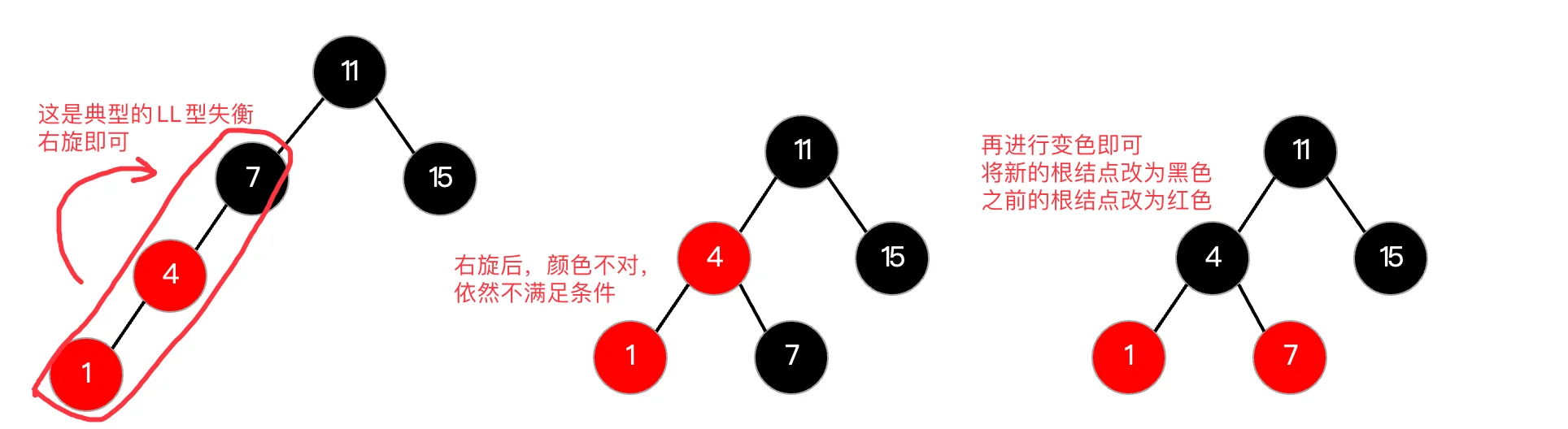

所以说对于这种父结点为红色,父结点的兄弟结点为黑色(NIL视为黑色)的情况,变色无法解决问题了,那么我们只能考虑旋转了,旋转规则和我们之前讲解的平衡二叉树是一样的,这实际上是一种LL型失衡:

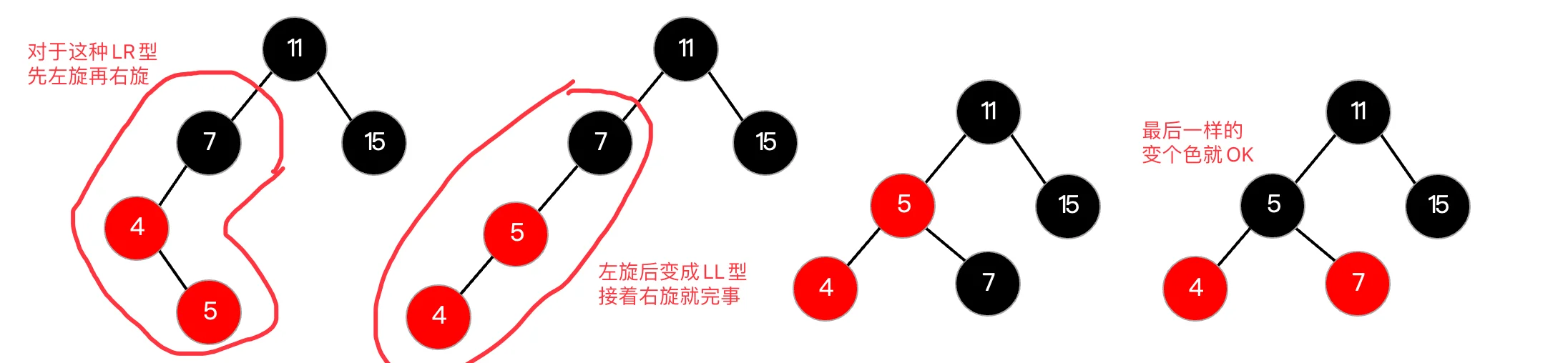

同样的,如果遇到了LR型失衡,跟前面一样,先左旋在右旋,然后进行变色即可:

而RR型和RL型同理,这里就不进行演示了,可以看到,红黑树实际上也是通过颜色规则在进行旋转调整的,当然旋转和变色的操作顺序可以交换。所以,在插入时比较关键的判断点如下:

- 如果整棵树为NULL,直接作为根结点,变成黑色。

- 如果父结点是黑色,直接插入就完事。

- 如果父结点为红色,且父结点的兄弟结点也是红色,直接变色即可(但是注意得继续往上看有没有破坏之前的结构)

- 如果父结点为红色,但父结点的兄弟结点为黑色,需要先根据情况(LL、RR、LR、RL)进行旋转,然后再变色。

在了解这些步骤之后,我们其实已经可以尝试去编写一棵红黑树出来了,当然代码太过复杂,这里就不演示了。其实红黑树难点并不在于如何构建和使用,而是在于,到底是怎么设计出来的,究竟要多么丰富的知识储备才能想到如此精妙的规则。

红黑树的发明者:

红黑树(Red Black Tree) 是一种自平衡二叉查找树,是在计算机科学中用到的一种数据结构,典型的用途是实现关联数组。

红黑树是在1972年由[Rudolf Bayer](https://baike.baidu.com/item/Rudolf Bayer/3014716)发明的,当时被称为平衡二叉B树(symmetric binary B-trees)。后来,在1978年被 Leo J. Guibas 和 Robert Sedgewick 修改为如今的“红黑树”。

在了解了后面的B树之后,相信我们就能揭开这层神秘面纱了。